こんな悩みを解決できる記事です。

最近は集中投資型ファンドの人気が高まっています。

私もS&P500以外にも投資しようと考えました。

しかしどれを選べばいいか分からない!

疑問を抱いていた私が3つのファンドを徹底比較した結果、意外な事実も分かってきました。

そこでこの記事ではS&P500トップ10の基本情報と強み・注意点を解説。

後半でライバルファンドであるFANG+、NASDAQ100を具体的な数字で比較。

コスト・リターン・リスクの3つの基準で分析することで、あなたの投資スタイルに最適なファンドが見つかります。

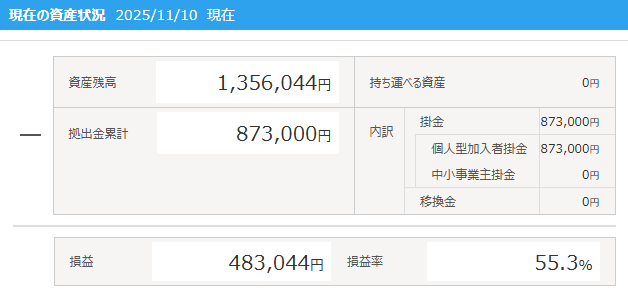

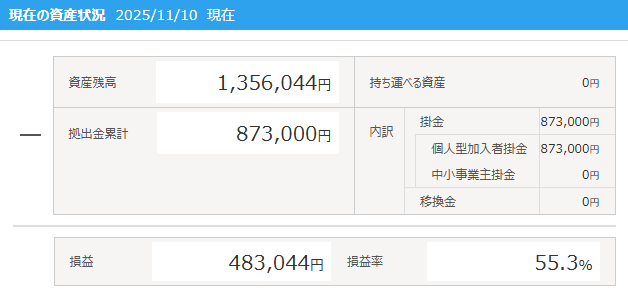

私のiDeCoと新NISA口座状況はこんな感じです。

S&P500トップ10とは

S&P500トップ10は米国を代表する500社で構成されたS&P500指数のうち、時価総額上位10社で構成される株価指数です。

特徴を3つに分けました。

詳しく見ていきましょう。

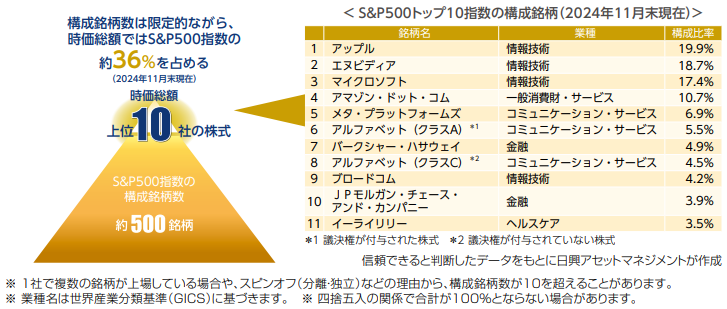

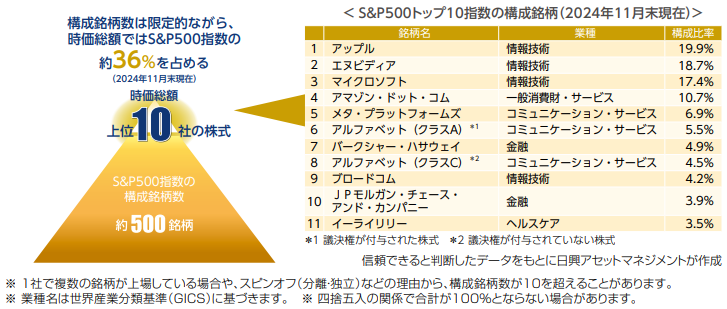

トップ10の構成銘柄

誰もが知る有名企業

S&P500トップ10の構成銘柄は、マイクロソフト、アップル、エヌビディア、アルファベット(クラスA・クラスC)、アマゾン、メタ・プラットフォームズなど(2024年11月末現在)。

世界的に知名度の高い企業で構成されています。

アルファベットが株式を2種類発行してるので銘柄数は11。

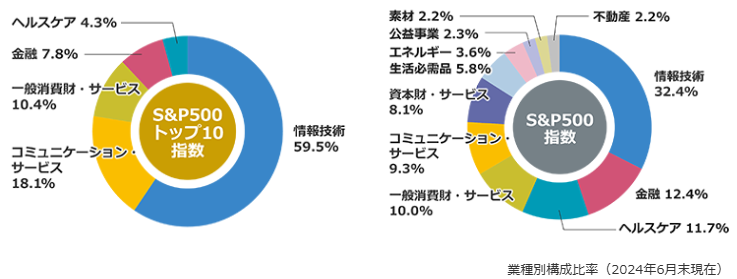

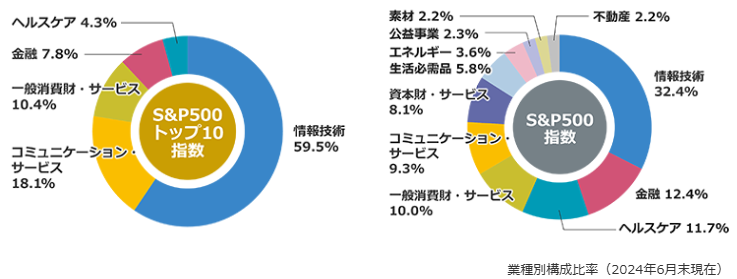

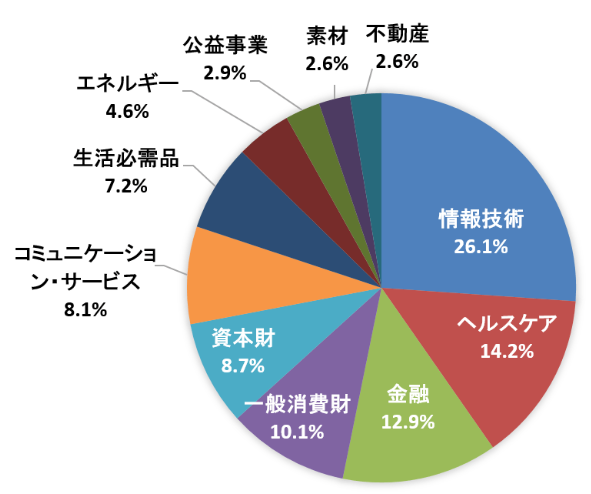

以下のように情報技術セクターが全体の50%超を占めており、特定の業種への集中度合いが高いのが特徴です。

年1回の銘柄入れ替え

年1回(毎年6月)に構成銘柄を入れ替えます。

さらに年4回構成銘柄のリバランスも。

リバランスとは構成銘柄の投資配分を変更することです。

時代の変化に応じて最先端企業に投資し続けることができます。

パフォーマンス

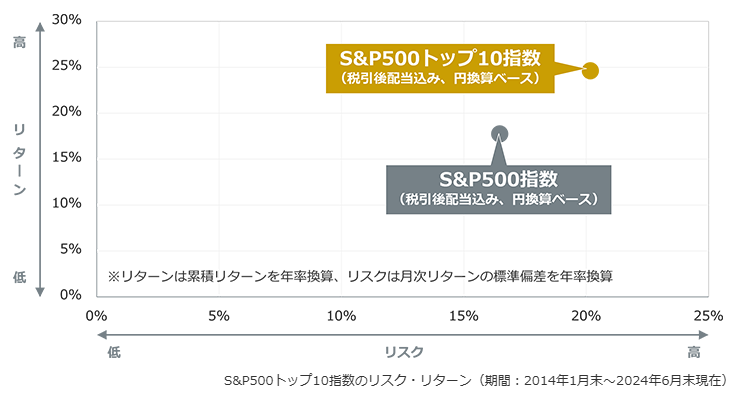

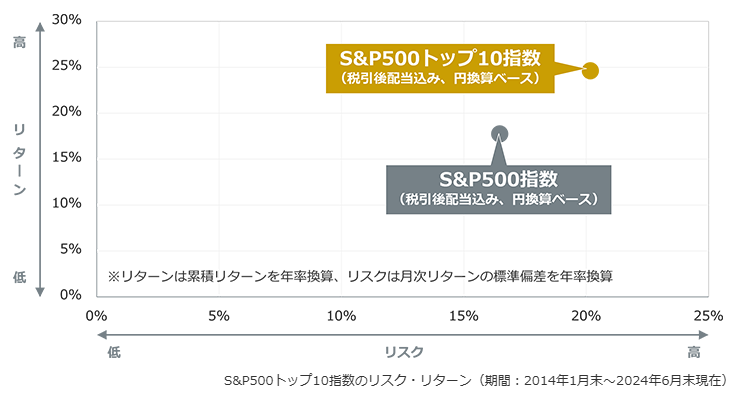

S&P500トップ10の値動きを見てください。

2023年以降はS&P500との間に大きな乖離が生じており、相対的に堅調な推移です。

しかし限定10社の集中投資なので値動きは激しめ。

リスク・リターンともに高い特性があります。

世界経済をリードする企業の動きを捉えているため、米国株式市場だけでなく世界経済の影響も受けやすいことは覚えておきましょう。

低めのコスト

Tracers S&P500トップ10の信託報酬は0.10725%です。

業界で見ても最安水準!

eMAXIS Slim (S&P500)の0.08140%より高くはありますが、集中投資型のファンドとしては低コスト。

ライバルファンドであるFANG+やNASDAQ100よりもコスト面での負担を抑えながら効率的な投資ができます。

S&P500トップ10の強みと注意点

S&P500トップ10への投資には、世界トップクラス企業の成長を享受できる魅力があります。

しかし集中投資ならではのリスクも存在。

投資する前に

を整理しましょう。

S&P500トップ10の強み

メガテック企業の恩恵

S&P500トップ10最大の強みは、世界経済をけん引するトップ企業の成長を享受できること。

AI技術やクラウドサービスで圧倒的な競争力を持つ企業に集中投資が可能です。

10銘柄保有の手間がない

自動的な銘柄入れ替えが実施されるため、投資家が個別に銘柄を選択する手間が不要。

米国株式を10社買って、保有し続けるのは意外と大変。

米国市場は日本の夜中なので、深夜に売ったり買ったり。

ストレスフリーで時代の変化に応じた時価総額上位10社を保有できるのはとても魅力的。

衰退企業を自動的に除外し、新たな成長企業を取り込むことにより手間なく長期間米国市場の投資を継続できます。

トップ10の注意点

ハイテク集中投資

S&P500トップ10の注意点は、ハイテク企業への集中投資によるリスクです。

情報技術セクターが全体の50%超を占めており、集中度合いが高め。

以下のようにS&P500よりもハイリターン・ハイリスク。

トップ10にフォーカスを当てると見失いがちですが、以下のようにS&P500だって投資先は割と集中。

IT業界の調整局面や技術革新の停滞が発生した場合、指数全体に大きな影響を与える可能性があります

リスクは高い

わずか10社への集中投資なので企業の業績によって株価変動の影響を受けやすいです。

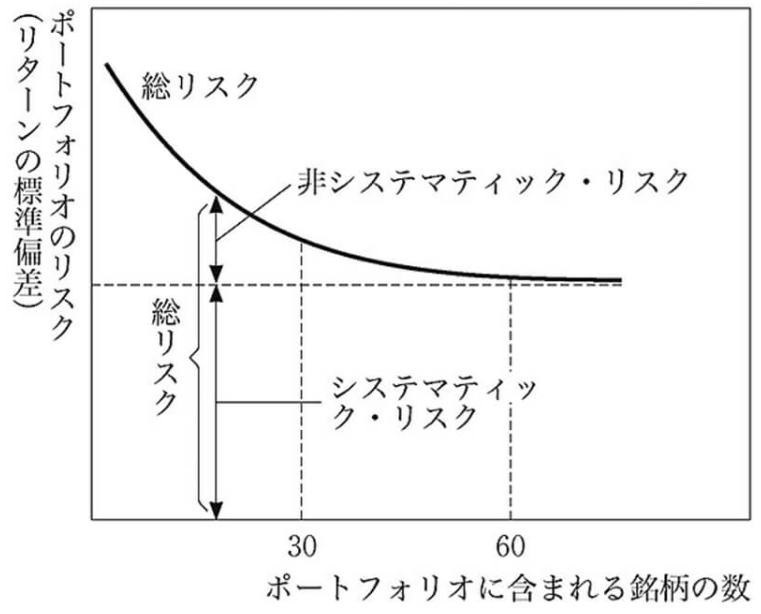

下のグラフは投資の名著と言われるバートン・マルキール著「ウォール街のランダムウォーカー」で紹介されている、分散投資によるリスク変化を説明したものです。

銘柄数が少なくなればなるほど、リスクは高くなることを示しています。

60銘柄以上ないと分散投資にならないのです。

S&P500と比較して値動きが大きくなりやすく、短期的には大幅な下落リスクも存在。

たった10銘柄のS&P500トップ10は分散投資の効果が限定されるため、リスクは極めて高いです。

ライバルファンドとの比較

S&P500トップ10と同じく集中投資をするFANG+とNASDAQ100を比べてみましょう。

の3つで比較します。

コストを比較

コストはトップ10圧勝

3種類のファンドの信託報酬を比べたのが下の表です。

| Tracers S&P500トップ10 | iFreeNEXT FANG+ | ニッセイ NASDAQ100 | |

|---|---|---|---|

| 運用会社 | 日興アセットマネジメント | 大和アセットマネジメント | ニッセイアセットマネジメント |

| 信託報酬 | 0.10725% | 0.7755% | 0.2035% |

信託報酬の比較では、Tracers S&P500トップ10が圧倒的に低コスト。

実質コストはこれからですが、今のところ大きな開きがあります。

実際この差がいくらになるのかを見てみましょう。

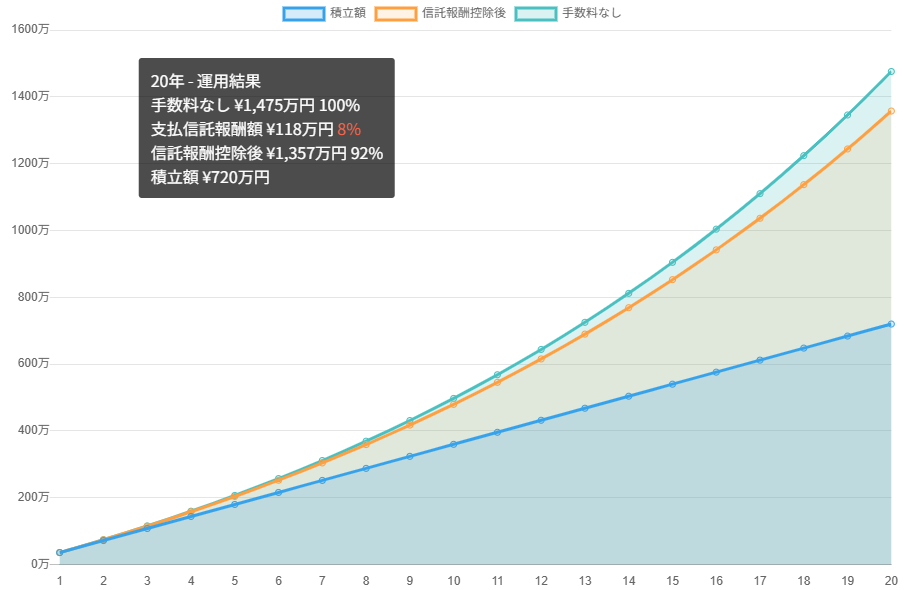

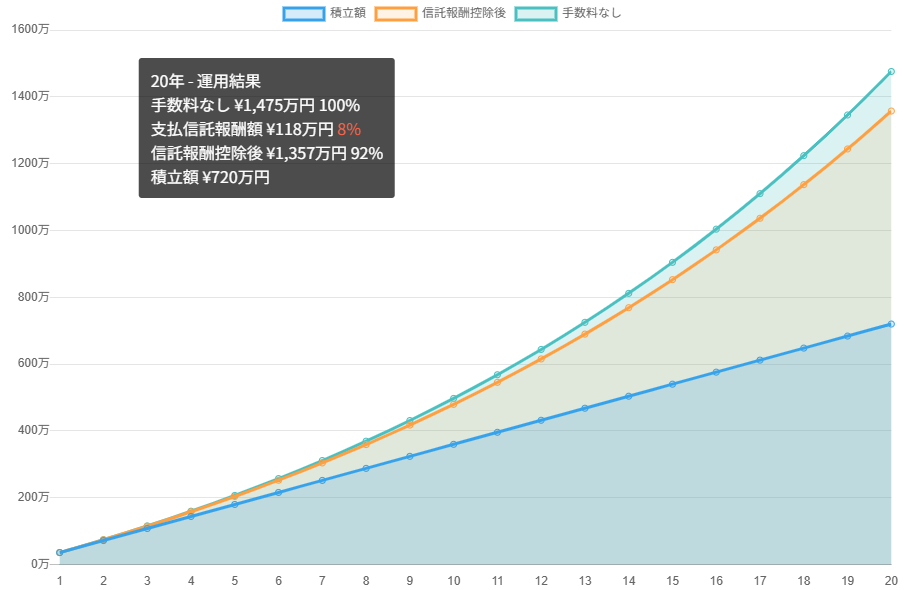

20年間で100万円以上の差

信託報酬の差が長期投資に与える影響は大きいです。

年利を7%と仮定して、毎月3万円を20年間積み立てる場合のシミュレーションが以下の表。

| Tracers S&P500トップ10 | iFreeNEXT FANG+ | ニッセイ NASDAQ100 | |

|---|---|---|---|

| 信託報酬 | 0.10725% | 0.7755% | 0.2035% |

| 支払信託報酬額 | 15万円 | 118万円 | 31万円 |

| 信託報酬控除後 | 1459万円 | 1357万円 | 1443万円 |

信託報酬0.1%程度なら総支払いコストは15万円、0.2%程度なら31万円ですが、iFreeNEXT FANG+の0.77%では118万円に到達。

つまりTracers S&P500トップ10とiFreeNEXT FANG+では20年間で100万円以上のコスト差が生まれるのです。

長期投資においてコストが重要という理由が分かります。

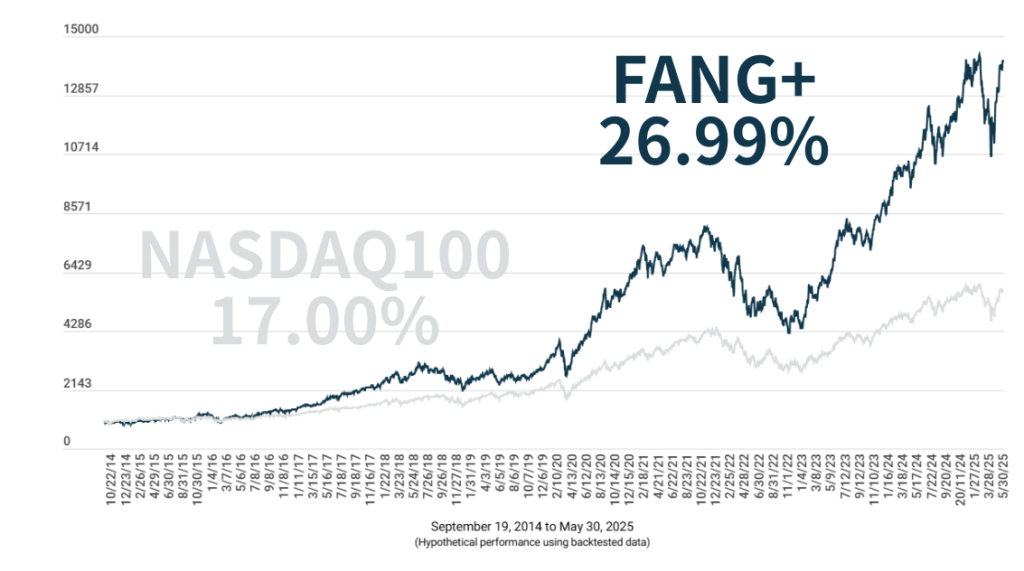

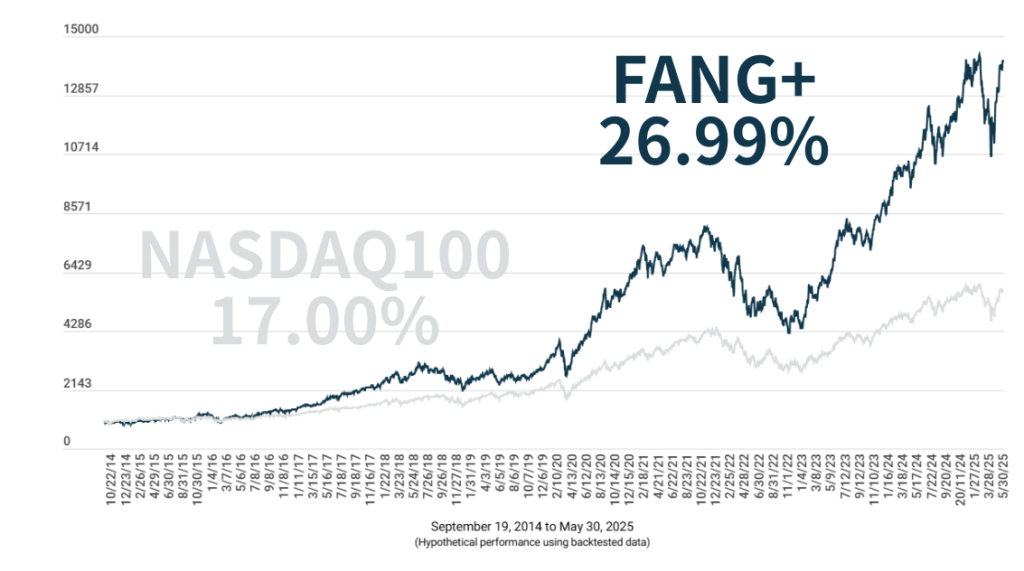

過去のリターンで比較

次は約10年のリターンです。

リターンはFANG+圧勝

FANG+とNASDAQ100は以下のチャートのようにFANG+の圧勝。

S&P500トップ10は設定日が2023年なので実際のパフォーマンスではなくバックテストで比較します。

期間はFANG+とNASDAQ100の場合と期間は少しずれますが、トップ10は18.40%でNASDAQ100と近い値です。

FANG+は約27%と圧倒的な高リターンを記録、NASDAQ100とS&P500トップ10はおよそ17~18%で同じくらいのパフォーマンスであることが分かります。

FANG+圧勝の理由

FANG+が優秀な成績を残した背景には、2015年時点で既にNVIDIAやテスラを組み入れていたことがあります。

これらの企業は2015年以降に爆発的な成長を遂げ、均等配分投資の恩恵を最大限に受けました。

一方、S&P500トップ10は時価総額上位企業に投資するため、企業が大きく成長した後に大きく投資する仕組みになります。

FANG+は日本人が好きな逆張り、トップ10は順張り手法。

そのためS&P500トップ10は爆発的成長の初期段階を取りこぼす可能性があるのです。

ただしこれらは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

各指数の構成銘柄や投資手法が異なるため、市場環境によってパフォーマンスの優劣は変わります。

リスクで比較

ハイボラティリティーのFANG+

最後にハイテク銘柄が厳しかった2022年の最大下落幅と、回復した翌年2023年の上昇幅を比べてみます。

以下はファンドの目論見書から拾った年間収益率のデータです。

| S&P500 トップ10 | FANG+ | NASDAQ100 | |

|---|---|---|---|

| 2022年 | -26.0% | -30.9% | -22.9% |

| 2023年 | 73.7% | 111.8% | 41.3% |

FANG+が一番下落幅が大きく、上昇幅も他を突き放して断トツ。

リスクは上下のブレ幅のことですからFANG+が一番ハイリスクとなります。

高いリターンを狙える反面、下落時の損失も大きくなりやすいのが特徴です。

意外と安定NASDAQ100

意外だったのはNASDAQ100の下落幅。

トップ10やFANG+ほどNASDAQ100は銘柄を限定していないので、下落幅は抑えられています。

トップ10は3つの中ではバランス型という印象。

元に戻っているからどれも平気かなと思いますが、そのまま長期低迷の可能性もあることは忘れずに!!!

ハイボラ相場より分散された通常のS&P500の方が適している人もいます。

今回紹介している3つの商品はあくまでもサテライト投資にするのがおすすめです。

S&P500トップ10に関するよくある質問3つ

- NISAで投資できますか?

-

つみたて投資枠と成長投資枠で少し違いがあります。

Tracers

S&P500トップ10iFreeNEXT

FANG+ニッセイ

NASDAQ100運用会社 日興アセットマネジメント 大和アセットマネジメント ニッセイアセットマネジメント つみたて投資枠 不可 可 不可 成長投資枠 可 可 可 Tracers S&P500トップ10とニッセイ NASDAQ100はファンド設定日から5年経っておらず、つみたて投資枠はまだ対象外。

iFreeNEXT FANG+は2018年設立ファンドなのでつみたて投資枠と成長投資枠の両方で購入可能です。

- S&P500トップ10は初心者でも投資して大丈夫ですか?

-

投資初心者にはS&P500から始めることをおすすめします。

今回紹介した3つのファンドは集中投資によるリスクが高いからです。

サテライト投資として検討しましょう。

間違っても一括でS&P500トップ10に投資してはいけません。

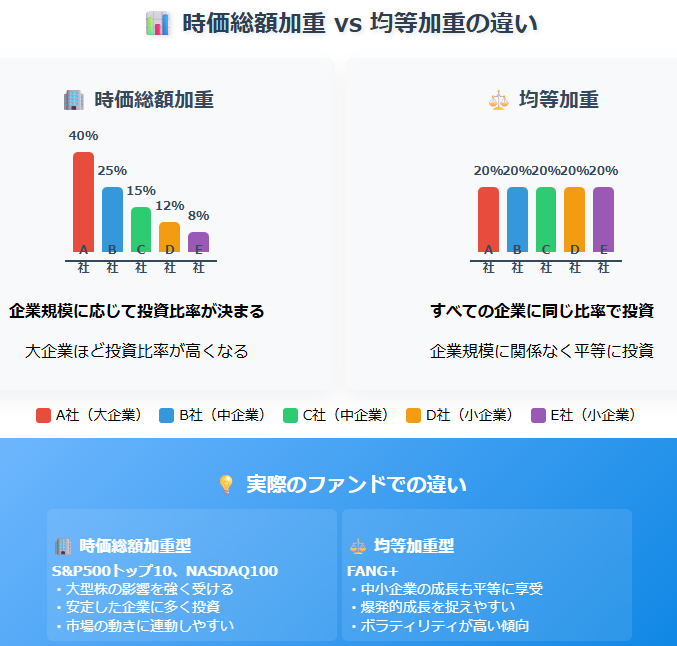

- 時価総額加重と均等加重の違いを教えてください。

-

時価総額加重と均等加重の違いを表にまとめました。

時価総額加重は企業の規模(時価総額)に応じて投資比率を決める方式で、S&P500トップ10やNASDAQ100が採用しています。

アップルやマイクロソフトなど大企業ほど投資比率が高くなり、大型株の影響を強く受けます。

一方、均等加重はFANG+が採用する方式で、全銘柄に同じ比率で投資。

企業規模に関係なく各社約10%ずつ投資するため、小さな企業の成長も平等に享受できる仕組みです。

よってFANG+は初期段階のNVIDIAやテスラの爆発的成長を最大限享受しました。

時価総額加重のトップ10は、企業が大きくなった後に大きく投資する順張りの特性があります。

時価総額加重のS&P500に投資してから、余裕が出てきたら均等加重のファンドを購入するといいです。

S&P500トップ10のまとめ

S&P500トップ10をFANG+とNASDAQ100と比較した結果、それぞれに明確な特徴が見えてきました。

コスト面ではS&P500トップ10が圧勝で、10年積立では100万円ものコスト差が生まれます。

パフォーマンスではFANG+が26.99%と圧倒的で、ハイリスク・ハイリターンの典型例。

18.40%のリターンのS&P500トップ10は3つの中ではバランス型。

NASDAQ100は一番下落の耐性がありました。

コスト重視ならS&P500トップ10

パフォーマンスに期待ならばFANG+

バランスを求めるならS&P500トップ10

底堅さはNASDAQ100

コメント